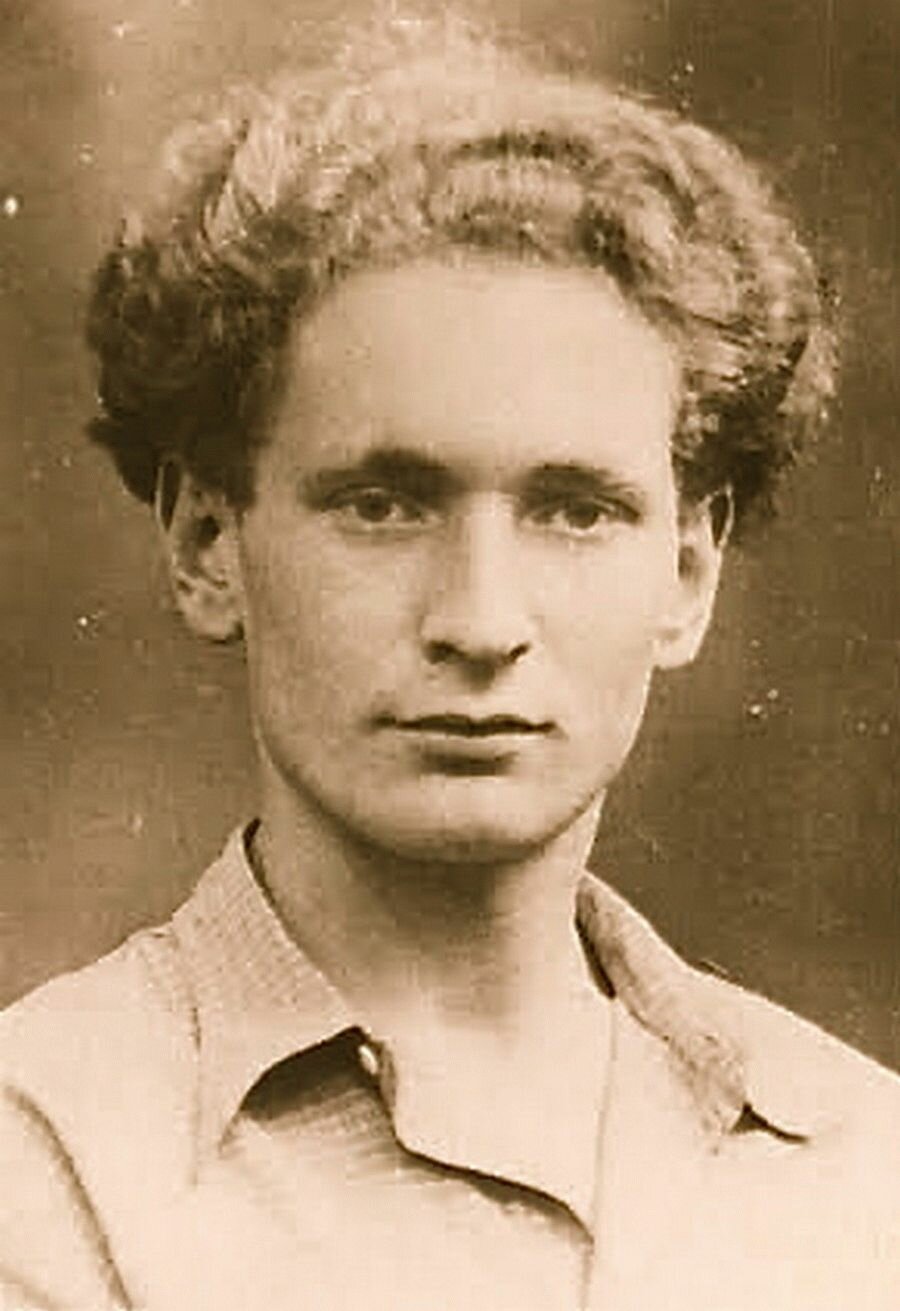

Лев Григорьевич Кочедыков, один из старейших преподавателей кафедры русского языка Самарского государственного университета, в мае отмечает своё 85-летие.

Филологам — а они, если оглядеться, повсюду — филологам противопоказаны воспоминания. Филологи вспоминают так, словно у аудитории, которую они пригвоздили к картонным сиденьям холодного актового зала, ни одного плачущего младенца, брошенного дома в люльке, ни невыгулянной собачки, ни некормленного кота, ни недочитанного под одеялом дамского романа, ни нетерпеливого любовника (за эти «не ни-» меня бы уже двадцать раз проклял каждый второй выпускник филфака, но я же не могу их слегка не подразнить — а как же, ведь я тоже филолог), — итак, их воспоминания так пространны, словно впереди у них шесть нерасторопных жизней. Филологи многословны, а если кто из них к тому же и хороший рассказчик, то такого филолога хочется убить уже через полчаса: эти полчаса вашей жизни он похитил у вас, так изящно охмурив своей историей, что вы и думать забыли про некормленных котов. Вот тут, на этом самом месте, сообщив, что филологи многословны, я спохватываюсь — хочется быть краткой и сдержанной, ведь я хотела написать о Самом Немногословном Филологе На Свете. Это Лев Григорьевич Кочедыков, человек, который всегда был для меня эталоном интеллектуальной глубины и великодушия.

Может, кому-то моё студенческое воспоминание покажется чересчур легкомысленным, и всё же среди прочих эпизодов, связанных с Кочедыковым, ярче всего запомнилось, как после особо заковыристого диктанта, где все мы насажали по три десятка ошибок, Лев Григорьевич, сухо и резко высказавшись насчёт убожества наших познаний, оставил нас тихо краснеть за партами, а сам подошёл к доске и написал в транскрипции: «Смотрю я на вас и думаю: плохи ваши делишки!»

И мы рассмеялись — с облегчением: плохи наши делишки, но мы справимся.

В этом фрагменте, чудом не выветрившимся из памяти, — весь Кочедыков: строгий мэтр, суровый до ледяных ноток в голосе, и тут же, не сходя с места, такой лукаво-ироничный. Словно отчитав нас за варварскую безграмотность, он вдруг подмигнул нам и прошёлся колесом, не расплескав ни капли своей ослепительной сдержанности.

Он сделал из нас тех самых людей, которых сегодня называют страшным словом «граммар-наци». Мы не переносим ошибок — мы физически страдаем от них, у нас поднимается температура, учащается пульс и багровеют щёки, мы готовы вызвать на дуэль всякого, кто игнорирует запятые в сложноподчинённых предложениях. Мы не готовы вести диалог с человеком, который говорит: «Согласно договора…» Нам услужливо несут нюхательные соли, чтобы мы очухались, прочитав очередное «Мне нравиТЬСЯ, что вы больны не мной». А многие из нас — смешно признаться — до сих пор используют прописные буквы в онлайн-переписке. Мы не хотим пасовать перед хаосом и энтропией, ведь нас учил Кочедыков.

«Кто? — отчаянно кричала корректорша одной из газет. — Признавайся, кто пишет за тебя заметки?» «Никто, — лепетала я, — сама пишу». «Ты не можешь писать так сама! — горячилась корректорша, швыряясь обкусанными карандашами «кохинор». — Это писал взрослый грамотный человек! Здесь нет ни одной ошибки!» Предположить, что самый молодой журналист в редакции и есть — взрослый грамотный человек, наша корректор, разумеется, не могла: она не знала, что я получила у Кочедыкова уверенную четвёрку.

Позвоните на кафедру русского языка в СамГУ, пусть вам расскажут, что такое «четвёрка Кочедыкова». Даже сейчас, спустя больше 25 лет после выпуска, страшно вспоминать, как я шла на экзамен, морально настроившись на безоговорочную капитуляцию и отчисление, и как потом долго крутила в руках зачётку, не веря своему «хорошо». Это «хорошо» означало, что обряд филологической инициации пройден, родительный падеж, транскрипция и все прочие хитрости языкознания приручены, и отныне я могу с чистой совестью удушить всякого, кто не звонИт, а звОнит. Что я теперь и делаю всякий раз с громадным удовольствием, зная, что Лев Григорьевич меня хорошо понимает.

Екатерина Спиваковская

Фото из архива Кочедыкова